2025年に開催されている大阪・関西万博。その中でも特に話題を呼んでいるのが「3Dプリンターを用いた培養肉」です。そんな未来の食卓の最前線を『TBS Nスタ』の高柳光希アナウンサーが取材した特集が放送され、大きな注目を集めました。この記事では、その内容を詳しくご紹介しながら、培養肉の技術や課題、未来展望について深掘りしていきます。

今回の取材は、TBS「Nスタ」が実際に大阪大学を訪れ、3Dプリンターで作る培養肉の開発現場を取材した内容に基づいています。

▶︎ 実際の放送動画はこちら(YouTube)

高柳アナも驚愕!培養肉が作られる仕組み

取材を受けたのは、大阪大学大学院工学研究科の松崎典弥教授。松崎教授は再生医療の専門家で、培養肉に関する研究を7年以上も続けているスペシャリストです。

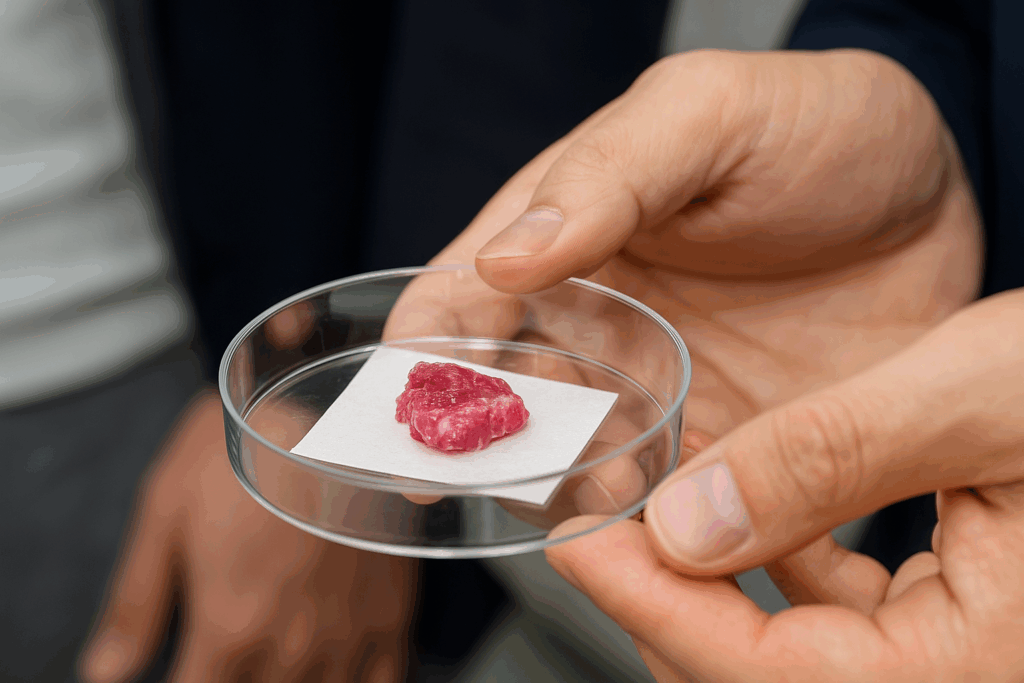

高柳アナは、研究室で「培養肉の作り方」について詳しく教わりました。まず、牛などの動物から細胞を採取し、それを特殊な技術で培養します。この細胞を3Dプリンターにセットし、筋肉・脂肪・血管といった部位を繊維状に形成していくのです。

松崎教授は取材中、「筋肉と脂肪の繊維の束ね方次第で、霜降り肉の度合いや形状などを自由自在に調整できます」と説明しました。これに対し高柳アナも「本当に未来がここまで来ているんですね!」と感心しきりでした。

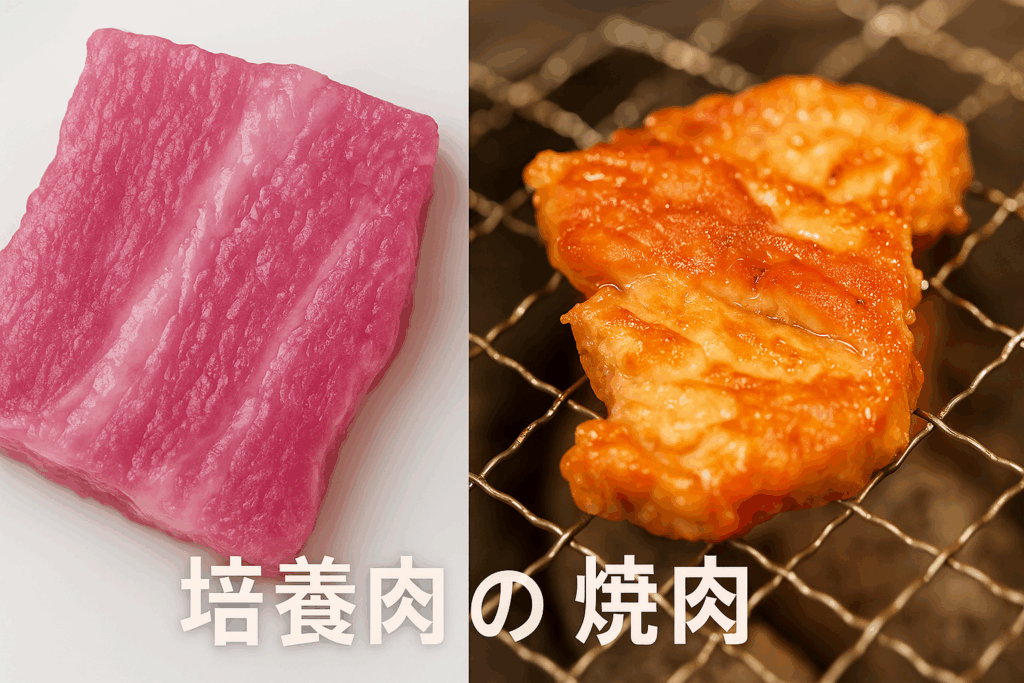

実際に焼肉にしたらどうなる?リアルな「培養肉の焼肉」

取材のハイライトは、実際に作られた培養肉をホットプレートで焼くシーン。約2センチ四方の肉を載せると、本物の肉と同じようにジュージューと音を立てて焦げ目がつきました。高柳アナも「すごい!まるで本当のお肉ですね。香ばしい香りがしています」と興奮を隠せません。

ただ、現段階では一般の人が食べることは許されていません。ガイドラインの整備が追いついておらず、研究者だけが試食できる状況だそうです。松崎教授自身も「食感はかなり本物に近づいていますが、脂の味や本物の肉のような深みある味わいにはまだ改善の余地があります」と課題を挙げています。

YouTubeで盛り上がるコメント欄の反応は?

この特集がYouTubeにアップされると、視聴者からのコメントも大きな反響を呼びました。いくつか匿名でその声を紹介します。

- 「宇宙や他の惑星での生活が始まる頃には、培養肉が当たり前になってそう」

- 「殺生しなくても肉を食べられるのなら、ヴィーガンや僧侶にも向いているかも」

- 「とにかく安くて安全で美味しいなら大歓迎!」

- 「コオロギを食べるよりずっとマシだと思う」

- 「牡蠣の培養版ができれば、あたらず安全に食べられるようになるかも」

- 「遺伝子組み換え食品よりも培養肉の方が心配かも…」

- 「将来的に色のリアルさも追求できたら、もっと魅力的になるだろう」

このように賛否両論はありますが、培養肉への関心が非常に高いことがうかがえます。

松崎教授が語る、培養肉の課題と未来

現在の培養肉の課題は主に2つあります。1つは、生産効率です。現時点では2センチほどの肉片を作るだけで約3週間もかかります。もう1つは色の問題で、焼いた後でも本物のような色を再現するのが難しいのだそうです。

松崎教授は「赤い色を出すミオグロビンという成分を培養肉で再現するのが難しい。今は植物由来の色素を使っているが、将来的にはこれを細胞で作れるようにしたい」と語ります。これらの課題を克服できれば、2030年~2040年頃には一般的な市場流通も可能になると言われています。

さらに高柳アナは「その日の体調や気分に合わせて、自宅で霜降りや赤身をカスタムして作れる日が来るかもしれない」と、未来への期待感を膨らませました。

培養肉は食の未来を変えるのか?

この取材を通じて見えてきた培養肉の可能性は、ただの食肉代替品にとどまりません。環境問題や動物愛護の観点からも大きな注目を浴びているのです。

例えば、培養肉が普及すれば畜産に伴うメタンガス排出量を大幅に削減でき、地球環境への負荷を軽減できます。人口増加に伴う食糧問題にも対応でき、将来的な食糧安全保障にも寄与すると期待されています。

また、技術が発展すれば、鶏肉や魚介類、さらには米や野菜の培養も可能になるかもしれません。現に培養鶏肉や巨大な培養ステーキなどが大阪万博で展示され、来場者の目を引いています。

まとめ:未来はすぐそこにある

『TBS Nスタ』の高柳アナの取材は、私たちが想像するよりもはるかに現実に近いところまで、培養肉の技術が進んでいることを示しています。

YouTubeのコメントからもわかるように、一般の関心は非常に高まっています。まだ克服すべき課題はあるものの、未来の食卓が変わる日は、そう遠くないのかもしれません。

あなたもぜひ大阪万博を訪れ、「未来の食」を自分の目で確かめてみてはいかがでしょうか?